部屋の壁をふと見返したときに、スイッチ周りの黒ずみやタバコのヤニ汚れが目に入ると、どうしても気になってしまいますよね。特に白い壁紙の汚れは目立ちやすいので、なんとか自力で新築のような白さを取り戻したいと思うものです。

そこで真っ先に思い浮かぶのが、水だけで汚れが落ちる激落ちくんのようなメラミンスポンジではないでしょうか。安くて手軽、非常に便利なアイテムですが、実は使い方を間違えると壁紙の質感を損なったり、取り返しのつかない傷を付けてしまうリスクもあるんです。

この記事では、正しい落とし方を知りたい方や、なかなか汚れが落ちないと悩んでいる方に向けて、私が普段から意識している掃除のポイントを詳しくお話ししますね。白い壁紙の汚れを激落ちくんで掃除する際の注意点をしっかり押さえて、失敗のないお掃除を目指しましょう。

- メラミンスポンジが壁紙をきれいにする物理的な仕組みとテカリのリスク

- 自分の家の壁紙に使えるかどうかを判断する材質判別テスト

- 頑固なヤニ汚れやカビを相手にするときの効率的な洗浄プロトコル

- 賃貸物件の退去時に後悔しないための原状回復ガイドラインの知識

白い壁紙の汚れを激落ちくんで落とすコツと注意点

白い壁紙の美観を維持するためには、ただ汚れを落とすだけでなく、壁紙本来の「質感」を守ることが大切です。ここでは、激落ちくんを最大限に活かしつつ、失敗を防ぐための具体的なテクニックを解説していきます。プロの清掃現場でも意識されるような、素材へのダメージを最小限に抑える考え方をお伝えしますね。

- 白い壁紙についた手垢や皮脂の正しい落とし方

- ビニールクロスへの適性を判別する水滴テスト

- ヤニによる黄ばみを落とすためのアルカリ性洗浄術

- メラミンスポンジでも落ちない黒ずみへの対処法

- 壁紙の継ぎ目の剥がれや湿気によるカビ対策

- 強く擦りすぎた場合に発生するテカリの抑制法

白い壁紙についた手垢や皮脂の正しい落とし方

毎日触れるドアノブ周辺やスイッチプレートの周りは、いつの間にか黒ずんでしまいますよね。この汚れの主な原因は、私たちの指先から付着した皮脂(主成分はトリグリセリドに加え、ワックスエステルなど複数)に空気中のチリやホコリが付着し、時間とともに変質して固着したものです。油分を含んでいるため、普通の布で拭くだけでは汚れを広げてしまうこともあります。

ステップ1:乾いた状態での除塵

いきなり濡れた激落ちくんを当てるのは禁物です。まずは、柔らかいハケやマイクロファイバークロスを使って、壁紙の表面に乗っているホコリを優しく払い落としましょう。このひと手間を抜くと、ホコリが研磨剤のように作用して、壁紙を余計に傷つけてしまうんです。

ステップ2:スポンジの含水率をコントロールする

激落ちくんに水を含ませたら、手のひらで挟むようにして「これでもか」というくらい固く絞ってください。水が滴る状態で擦ると、壁紙の凹凸の奥に汚水が入り込み、後でシミになったり、壁紙の裏側にカビが発生したりする原因になります。「湿っているけれど、水気は感じない」くらいの状態がベストです。

ステップ3:等速研磨での汚れ除去

力を入れず、壁紙のエンボス(凹凸模様)の流れに沿って、一定の方向に優しく撫でるように動かします。クルクルと円を描くように擦ると、光の反射ムラができやすく、後でテカリとして目立ってしまうので注意してください。

皮脂汚れに対しては、スポンジを細かく動かすよりも、広い面を使って一定の方向に優しく撫でるように滑らせるのがコツです。汚れがスポンジ側に移るのを確認しながら進めましょう。

ビニールクロスへの適性を判別する水滴テスト

激落ちくんは「汚れを削り落とす」道具です。

そのため、使う場所の素材が何であるかを知ることは、掃除の成功を左右する最も重要なポイントと言えます。日本の住宅で最も一般的なのはビニールクロスですが、デザイン性にこだわった住宅では紙や布の壁紙が使われていることも珍しくありません。素材に合わない掃除をすると、壁紙の表面が毛羽立ったり、破れたりする「不可逆的なダメージ」を招きます。

目立たない場所での水滴テスト

壁の隅や家具の裏など、目立たない箇所に指先で一滴だけ水を付けてみてください。その反応で、激落ちくんが使えるかどうかが分かります。

| 壁紙の種類 | 水滴の反応 | 激落ちくんの使用適性 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ビニールクロス | 表面で弾かれ、水玉状に残る。 | ○(力加減に注意) | 塩化ビニル樹脂製。耐久性が高い。 |

| 紙壁紙 | 速やかに吸い込まれ、色が濃くなる。 | ×(表面が剥げます) | パルプ主原料。和紙や合成紙など。 |

| 布壁紙 | じわじわと染み込み、繊維が膨らむ。 | ×(汚れが奥に浸透します) | 織物や不織布。高級感がある。 |

水を弾かない素材に激落ちくんを使うと、表面のプリント層や繊維がボロボロになってしまいます。その場合は、水を使わない「壁紙専用消しゴム」など、研磨力のより低い方法を検討してみてくださいね。

ヤニによる黄ばみを落とすためのアルカリ性洗浄術

タバコのヤニ汚れは、いわゆる「タール」成分を中心に、複数の有機化合物が混ざって壁面に付着・固着したものです。これはベタベタとした油性寄りの汚れなので、激落ちくんだけで無理に擦ろうとすると、汚れを壁紙のエンボス(凹凸)の奥に押し込んでしまい、かえって落としにくくなることがあります。また、ヤニは時間とともに壁紙の樹脂層の内部まで浸透するため、表面を削るだけでは白さを取り戻せないことも多いんです。

化学的な力で汚れを浮かせるプロの手法

ヤニは一般に酸性寄りの汚れとして扱われることが多く、アルカリ性の洗浄剤を使うと落としやすくなるケースがあります。重曹水やセスキ炭酸ソーダ、あるいは強力な洗浄力を持つアルカリ電解水を活用しましょう。私のショップでも詳しく解説していますが、アルカリ電解水は(製品タイプによっては)界面活性剤を含まないものも多く、べたつき残りのリスクを抑えたい場面で選択肢になります。

より詳しい使い分け(pH目安や素材別の注意点)を知りたい場合は、内部の参考記事も役立ちます:ウタマロで壁紙を掃除する5つの方法と注意点を徹底解説

頑固なヤニ落としの「泡パック」手順

- 汚れた部分にアルカリ性洗浄液をスプレーする(直接が不安な場合は布に含ませて塗る)。

- その上からキッチンペーパーとラップで覆い、10分ほど放置する。

- 汚れが柔らかく浮き上がってきたら、固く絞った激落ちくんで優しく撫でるように拭き取る。

- 最後に必ず水拭きと乾拭きを行い、成分を完全に除去する。

掃除の後は、残ったアルカリ成分を拭き取るために、必ず綺麗な水で絞った布で仕上げ拭きをしましょう。成分が残ると、壁紙が黄色く変色する二次被害の原因になることがあります。

メラミンスポンジでも落ちない黒ずみへの対処法

どれだけ激落ちくんで擦ってもびくともしない汚れには、深追いしない勇気も必要です。特に、壁紙の表面保護層(オーバーコート層)があるタイプでは、その層を突き抜けて、下地の紙や石膏ボードまで汚れが浸透してしまっている場合、削れば削るほど壁に穴が開くだけの結果になってしまいます。これ以上削ると建材の寿命を縮めてしまうという「限界点」を見極めましょう。

代替案としての漂白・酵素アプローチ

研磨で落ちない汚れには、物理的な除去ではなく「化学的な分解」を試みます。酸素系漂白剤(ペースト状にすると使いやすいです)や、壁紙専用の漂白クリーナー、あるいはプロが使用する植物性酵素洗剤などが有効な場合があります。綿棒などを使って汚れのスポットにだけ慎重に液を塗り、時間を置いて様子を見ます。ただし、壁紙の柄が変わってしまったり、部分的に白くなりすぎたりすることもあるので、これも必ず端の方でパッチテストを行ってから実行してくださいね。

落ちない汚れを無理に擦り続けると、壁紙のオーバーコート層が消失し、その後の汚れがさらに染み込みやすくなる「負のループ」に陥ります。

壁紙の継ぎ目の剥がれや湿気によるカビ対策

壁紙が突き合わさっている「継ぎ目(ジョイント)」は、部屋の中で最も物理刺激と水分に弱い場所です。ここは専用の糊で接着されているだけなので、掃除中に水分が侵入すると、糊が再活性化したり劣化したりして、端からめくれ上がってくる「カール現象」が起きやすくなります。

カビに対する正しい戦い方

窓際や家具の裏に見られる黒い斑点は、結露によるカビ(クロカビなど)の可能性が高いです。カビを激落ちくんで擦ると、表面の黒い胞子は取れてきれいになったように見えますが、実は未死滅の菌糸を周囲の壁紙に塗り広げ、カビの被害を拡大させているだけということもあります。

| 手順 | アクション | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 殺菌 | 塩素系カビ取り剤(壁紙用)を塗布。 | カビ菌の根本的な死滅。 |

| 2. 放置 | 規定時間(5〜10分程度)待つ。 | 漂白と殺菌の浸透。 |

| 3. 除去 | 激落ちくんで死骸を優しく拭う。 | 表面に残った黒ずみの除去。 |

| 4. 仕上げ | 水拭きと乾燥。 | 再発防止と薬剤の除去。 |

塩素系は強力ですが、壁紙の色落ち・素材劣化リスクがあるため「壁紙用」「目立たない場所でテスト」「換気と保護具」など、製品表示の遵守が必須です。壁紙での扱いの注意点は、下記記事も併せて確認すると安全です

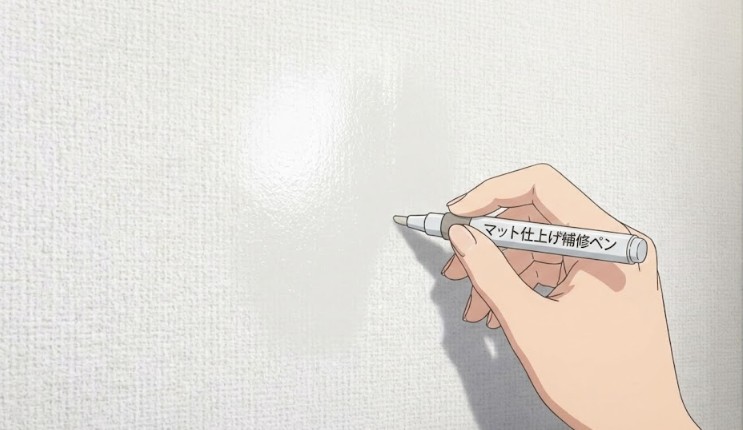

強く擦りすぎた場合に発生するテカリの抑制法

掃除が終わって部屋を眺めたとき、光の当たり具合で一部分だけが「テカッ」と光って見える。これが、激落ちくん掃除で最も多い失敗である「テカリ」です。この現象は光学的な変化によるもので、壁紙の表面にある微細な凹凸が削られ、表面が平滑(鏡面)に近づくことで発生します。マットな質感を持つ白い壁紙ほど、この光沢の変化は非常に目立ちやすく、一度発生すると物理的に元の凹凸に戻すことは不可能です。

テカリは「汚れが落ちた証」ではなく「素材が削れすぎたサイン」です。もし広範囲に発生してしまった場合は、市販の「壁紙用つや消しスプレー」や補修剤を使用して、表面の反射率を周囲と合わせるタッチアップ補修を検討しましょう。

白い壁紙の汚れに激落ちくんを使う際のリスク管理

お家をきれいにしたいという前向きな気持ちが、結果的に建物の価値を下げてしまっては悲しいですよね。ここでは、特に注意したい「表面の剥げ」と、賃貸物件における「法的な責任」について、少し深掘りしてお伝えします。リスクを知ることは、最善の選択をするための第一歩です。

- 表面が剥げるのを防ぐための等速研磨の技術

- 賃貸の原状回復ガイドラインと入居者の賠償義務

- 失敗した箇所を補修ペンやパテで目立たなくする

- コーティング剤による予防保全と日常のメンテナンス

- 白い壁紙の汚れと激落ちくんの正しい活用術まとめ

表面が剥げるのを防ぐための等速研磨の技術

激落ちくんを上手に使うコツは、力を一点に集中させないことです。汚れが落ちないからといって指先に力を込めて「点」で擦ると、そこだけが深く削れて、プリント層が剥げたり下地が露出したりします。スポンジの面全体を壁に密着させ、一定のスピード、一定の力加減で「面」で動かすことを意識してください。

これをプロは「等速研磨」のように捉えますが、これにより摩擦熱が局所に集中するのを防ぎ、仕上がりが均一になります。「汚れを削り取る」のではなく「汚れの層だけを優しく撫でて剥がす」イメージを持つと、失敗のリスクは格段に下がりますよ。

使用NG素材の見分けを含めて“使ってはいけない場所”を体系的に確認したい場合は、内部の補足も参考になります:激落ちくんの使ってはいけない場所と正しい使い方を解説

賃貸の原状回復ガイドラインと入居者の賠償義務

賃貸物件にお住まいの方にとって、退去時の壁紙の状態は敷金の返還に関わる重要なポイントです。多くの方が気にされる「どこまでが自分の負担になるのか」という疑問に対し、国土交通省の指針は一つの明確な答えを示しています。

基本的には、日焼けや電気製品裏の黒ずみ(電気ヤケ)などの通常損耗は、大家さんの負担です。しかし、激落ちくんを使って壁紙を削りすぎてしまったことによる「テカリ」や「表面の剥げ」は、通常の清掃の範囲を超えた「不注意による毀損(きそん)」とみなされるリスクを孕んでいます。掃除のしすぎが「過失」として扱われる可能性があることは、頭の片隅に置いておかなければなりません。

(出典:国土交通省『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』)

なお、壁紙には「6年で残存価値が1円になる(耐用年数6年)」という減価償却のルールがあります。居住期間が6年を超えていれば、たとえ汚損があっても張替え費用の大部分を負担しなくて済むことが多いですが、1〜2年の短期入居で壁を削ってしまうと、実費負担が発生しやすいので注意が必要です。

失敗した箇所を補修ペンやパテで目立たなくする

万が一、激落ちくんで擦りすぎて「やってしまった!」という時も、諦めるのはまだ早いです。白い壁紙は幸いにも、補修がしやすい部類に入ります。ホームセンターやオンラインショップで手に入る補修キットを使いこなしましょう。

| 補修ツール | 対象とする損傷 | 修復の仕組み |

|---|---|---|

| つや消し補修ペン | テカリ、軽微なスレ跡。 | マットな顔料で反射率を周囲に合わせる。 |

| クロス穴うめ材 | 深い削れ、画鋲の穴。 | バルーン材配合のパテで凹凸を再構築する。 |

| ジョイントコーク | 継ぎ目の隙間、端の剥がれ。 | 充填と同時に接着固定する。 |

これらを使うときは、一度にたくさん塗るのではなく、少量ずつ重ねていくのが自然に仕上げるコツです。自分の家の壁紙が「アイボリー寄り」なのか「青白いホワイト」なのかをよく見極めて色を選んでくださいね。

コーティング剤による予防保全と日常のメンテナンス

結局のところ、最も効率的な住宅管理は「汚れを定着させないこと」にあります。激落ちくんできれいにした後の白い壁紙は、いわば「磨きたての無防備な状態」です。ここにフッ素系やシリコン系の防汚コーティング剤を塗布しておくことで、次回の掃除が格段に楽になります。また、日々のホコリを放置すると、それが湿気や油分と混ざって頑固な汚れに変わります。掃除機のブラシノズルで週に一度壁をなぞるだけでも、激落ちくんの出番を大幅に減らすことができますよ。

白い壁紙の汚れと激落ちくんの正しい活用術まとめ

白い壁紙の汚れに対して、激落ちくんは非常に強力な味方になってくれます。しかし、その正体が「ミクロの研磨剤」であることを忘れず、材質確認と優しい力加減を徹底することが、住まいを長持ちさせる秘訣です。特に賃貸物件では、頑張りすぎた掃除が思わぬ出費に繋がることもあるので、ガイドラインを意識した賢いメンテナンスを心がけたいですね。もし自分の手には負えないと感じたら、無理をせずハウスクリーニングのプロに相談することも検討してください。今回の内容を参考に、あなたの白い壁紙がいつまでも清潔で明るい状態を保てるよう応援しています!

よくある質問(FAQ)

※数値データやガイドラインの解釈は一般的な目安です。実際の修繕費用や契約内容は、賃貸借契約書を確認するか、専門家にご相談ください。