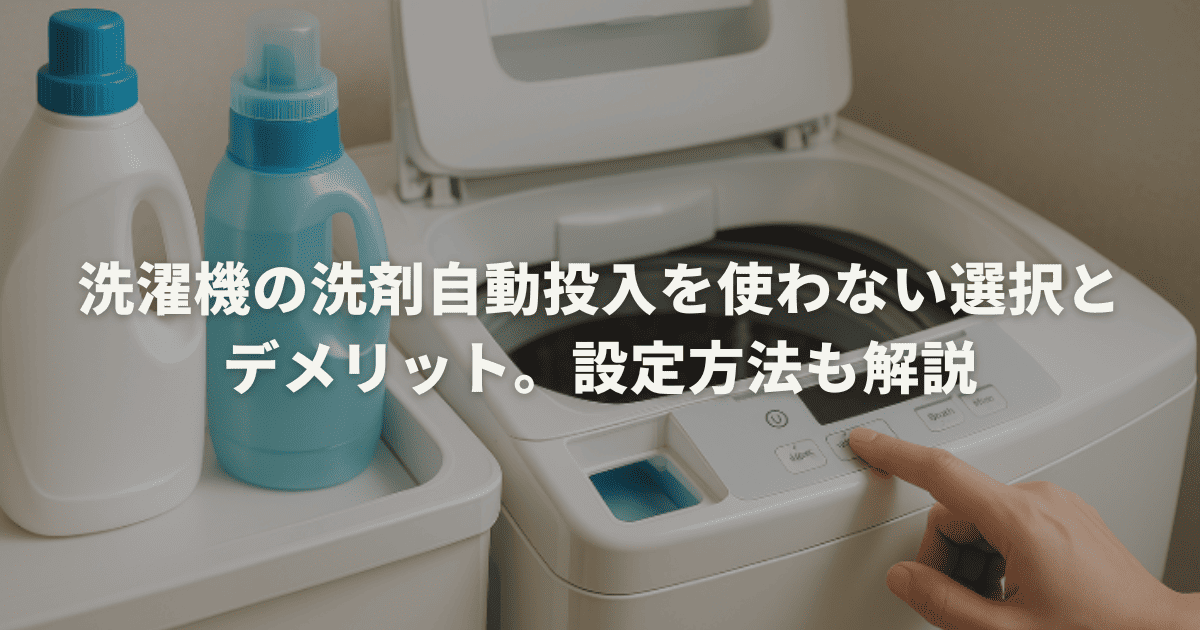

洗濯機の便利な機能として注目される洗剤自動投入ですが、あえて使わないを選ぶ人も増えています。

自動投入機能のデメリットや、パナソニック、日立といった主要メーカーの縦型洗濯機(ビートウォッシュなど)での使わない設定が気になる方も多いでしょう。

また、自動投入と手動投入の違い、掃除しないとどうなるか、洗濯機 洗剤自動投入 カビの問題、さらには排水口にゴキブリがわくのはなぜかといった衛生面の不安まで、疑問は尽きません。

この機能は本当に必要?自動投入用の洗剤は普通の洗濯機でも使える?など、様々な角度から自動投入機能について解説します。

- 自動投入機能を使わない場合のメリットとデメリット

- タンクや経路を掃除しないと起こる具体的なトラブル

- 主要メーカー(パナソニック、日立)別の自動投入機能の特徴と使わない設定方法

- 自動投入機能が本当に必要な人と、手動投入が向いている人の特徴

洗濯機の洗剤自動投入を使わない場合の懸念点

- 自動投入機能のデメリットとは

- 掃除しないとどうなる?詰まりと故障

- 洗濯機の洗剤自動投入がカビの発生源

- 排水口にゴキブリがわくのはなぜ?

- 自動投入と手動投入の違いを比較

自動投入機能のデメリットとは

洗濯機の洗剤自動投入機能は、計量の手間を省ける非常に便利な機能ですが、いくつかのデメリットも存在します。これらの点を理解しておくことが、ご自身のライフスタイルに合っているか判断する材料となります。

最大のデメリットは、定期的(2〜3ヶ月に1回程度)なお手入れが必要な点です。タンクや洗剤が通る経路は、放置すると洗剤カスや柔軟剤の成分が固まりやすく、ぬめりやカビの原因にもなります。お手入れを怠ると、後述するような深刻なトラブルにつながる可能性があります。

また、使える洗剤が限られる点も注意が必要です。自動投入機能は基本的に液体洗剤と柔軟剤専用です。(参照:日立 家電品サイト)

以下の洗剤は使用できません。

自動投入で使用できない洗剤の例

- 粉末洗剤

- ジェルボール型洗剤

- 固形石鹸や液体石鹸(粘度が高いため)

- ビーズ状の香りづけ剤

- 漂白剤(一部機種を除く)

※パナソニックの「トリプル自動投入」搭載機種など、一部はおしゃれ着洗剤の自動投入に対応しています。

このため、粉末洗剤でしっかり汚れを落としたい場合や、衣類によって複数の洗剤・漂白剤を使い分けたい場合は、その都度「手動投入口」を使う必要があり、かえって手間に感じるかもしれません。

さらに、洗剤や柔軟剤の銘柄を変更したい場合、一度タンク内を空にして洗浄する手間が発生します。違う種類の洗剤が混ざると、成分が化学反応を起こして固まり、詰まりの原因になるためです。気軽に新しい洗剤を試せない点は、不便に感じる可能性があります。

掃除しないとどうなる?詰まりと故障

自動投入タンクや経路の掃除を怠ると、どうなるのでしょうか。最も多く発生するのが、洗剤や柔軟剤の「詰まり」です。

液体洗剤や特に柔軟剤には、粘度があったり固まりやすい成分が含まれていたりします。これらがタンクの底や細い経路内部に蓄積し、時間とともにゼリー状に固まってしまいます。長期間使用しなかった場合も同様のリスクがあります。

「残量少」のサインが出たまま補充せず、タンクの底に少量の洗剤が残った状態で放置するのも危険です。空気に触れる面積が増え、乾燥して固まりやすくなります。

経路が詰まってしまうと、以下のようなトラブルが発生します。

- 洗剤や柔軟剤が洗濯槽に投入されなくなる

- 適正な量が出ず、洗い上がりや香りが悪くなる

- エラーが表示されて洗濯機が停止する

さらに、詰まりを無理に解消しようとすると内部の部品が破損したり、詰まった箇所から水漏れが発生したりすることもあります。最悪の場合、基板の故障やモーターへの負荷につながり、高額な修理費用が必要になるケースも報告されています。メーカーの取扱説明書に従った定期的なお手入れが、故障を防ぐために不可欠です。

洗濯機の洗剤自動投入がカビの発生源

洗濯機のカビといえば洗濯槽の裏側を想像しがちですが、洗剤自動投入のタンクや経路もカビの温床になり得ます。

カビは「水分」「栄養(洗剤カスや汚れ)」「適度な温度」が揃うと発生しやすくなります。(参照:東京都福祉保健局)

自動投入タンクの内部は湿度が高く、使い切れなかった洗剤や柔軟剤の残りが栄養源となるため、カビにとって絶好の環境です。

特に柔軟剤タンクは、香料や界面活性剤の成分が残りやすく、ぬめりやカビが発生しやすい箇所として知られています。お手入れの際にタンクを取り出してみたら、フタの裏やタンクの隅が黒くなっていた、というケースは少なくありません。

カビを防ぐためのお手入れ方法

メーカーが推奨する2〜3ヶ月に1回のお手入れがカビ予防の基本です。

- タンクや取り外せる部品(フタ、フロートなど)を外し、水または40℃程度のぬるま湯でぬめりを洗い流します。

- 汚れがひどい場合は、使い古しの歯ブラシなどで優しくこすり落とします。

- 経路の洗浄は、タンクにぬるま湯(またはメーカー指定の洗浄剤)を入れ、「自動投入お手入れ」や「槽洗浄」コースなど(機種により異なる)を実行します。

※お手入れの具体的な方法は、必ずお使いの洗濯機の取扱説明書をご確認ください。

なお、洗濯槽自体のカビ対策として、市販の酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)を使った槽洗浄も有効です。ただし、これを自動投入タンクに入れて使用することは想定されていません。槽洗浄は槽洗浄として、自動投入タンクのお手入れは別途行う必要があります。

排水口にゴキブリがわくのはなぜ?

洗濯機の自動投入機能とは直接の関係はありませんが、洗濯機周りの衛生問題として「ゴキブリ」の発生に悩む声も聞かれます。ゴキブリがわくのはなぜでしょうか。

主な原因は、洗濯機の「排水口」や「排水ホース」周辺の隙間です。

洗濯機が設置されている防水パンの排水口と、洗濯機の排水ホースの間には、多くの場合隙間が空いています。この隙間が、下水から上がってくるゴキブリの侵入経路となっているのです。(参照:東京都環境局)

また、壁の穴を通って屋外につながるエアコンのドレンホース(排水ホース)の隙間も、同様に侵入経路となり得ます。

洗濯機周りは湿度が高く、ホコリや髪の毛、糸くずなどが溜まりやすいため、ゴキブリにとって隠れやすく、餌(えさ)もある快適な環境になりがちです。

今すぐできるゴキブリ侵入対策

最も効果的な対策は、侵入経路である隙間を物理的に塞ぐことです。

- 排水口の隙間: ホームセンターなどで販売されている「排水口用パテ(固まらないタイプ)」や、専用の「排水口カバー」を使って隙間をきっちり埋めます。

- 排水ホースの出口: 屋外に出ている排水ホースの先端に、使い古しのストッキングや排水口ネットを輪ゴムで固定し、侵入を防ぎます。

- 洗濯機パンの清掃: 定期的に洗濯機パンのホコリや髪の毛を掃除し、ゴキブリの隠れ家をなくします。

自動投入と手動投入の違いを比較

洗剤自動投入機能を使う場合と、従来通り「使わない」で手動投入する場合、それぞれにメリットとデメリットがあります。ご自身の使い方によって、どちらが適しているかは異なります。

両者の主な違いを表にまとめました。

| 比較項目 | 自動投入 | 手動投入(自動投入を使わない) |

|---|---|---|

| 洗濯の手間 | ◎(洗濯物を入れてスタートするだけ) | △(毎回、洗剤と柔軟剤の計量が必要) |

| 洗剤の適正量 | ◎(洗濯量に応じ自動で最適量を投入) | △(入れすぎ・入れ忘れの可能性あり) |

| お手入れ | △(2〜3ヶ月に1回、タンクと経路の清掃が必要) | ○(手動投入口の拭き取り程度で簡単) |

| 使える洗剤の種類 | △(液体洗剤・柔軟剤のみ。漂白剤や粉末は不可) | ◎(粉末、ジェルボール、漂白剤など自由に使える) |

| 洗剤の変更 | ×(タンク洗浄が必要で面倒) | ◎(毎回好きなものを使える) |

| 設置スペース | △(タンクの分、奥行きや高さが大きくなりがち) | ○(比較的コンパクトな機種が多い) |

自動投入は、「計量の手間を徹底的になくしたい」「洗剤の入れすぎを防ぎたい」という方に向いています。一方、手動投入は、「メンテナンスの手間を最小限にしたい」「粉末洗剤や漂白剤など、洗剤を自由に使い分けたい」という方に適していると言えます。

洗濯機の洗剤自動投入を使わない設定と機種

- 自動投入の使わない設定方法

- パナソニックと日立の機種比較

- 縦型とビートウォッシュの特徴

- 自動投入用洗剤は普通の洗濯機でも使える?

- 自動投入機能は本当に必要?

- 洗濯機の洗剤自動投入を使わない選択肢

自動投入の使わない設定方法

洗剤自動投入機能付きの洗濯機を購入した後でも、もちろん自動投入を「使わない」設定に変更し、手動で洗剤を投入することが可能です。漂白剤やおしゃれ着洗剤、粉末洗剤を使いたい場合は、この設定が必要になります。

多くのメーカーで設定方法は共通しています。

基本的な「使わない」設定の手順

- 洗濯機の電源を入れます。

- 操作パネルにある「洗剤」や「柔軟剤」のボタンを押します。

- ボタンを押すたびに投入量(例:「多め」「標準」「少なめ」)が切り替わります。

- さらに押し続けると、投入量表示のランプが「消灯」します。

- この「消灯」の状態が、自動投入がオフ(使わない)設定です。

※洗剤と柔軟剤、それぞれ個別に設定解除が必要です。

自動投入をオフにしたら、洗濯機に備え付けの「手動投入口」を使って、ご自身で計量した洗剤や柔軟剤、漂白剤などを入れます。手動投入口の場所は機種によって異なりますので、取扱説明書で確認してください。

二重投入に注意!

自動投入設定がオン(ランプが点灯)のまま、手動投入口にも洗剤を入れてしまうと、洗剤が「二重投入」されます。泡が大量に発生して洗濯機から水漏れしたり、すすぎが不十分になったり、故障の原因にもなります。手動で入れたい場合は、必ず自動投入設定を「消灯」させたことを確認してください。

パナソニックと日立の機種比較

自動投入機能を搭載した洗濯機は多くのメーカーから販売されていますが、ここでは特に人気の高いパナソニックと日立の特徴を比較します。

パナソニックの最大の特徴は、一部の上位機種(LXシリーズなど)に搭載されている「トリプル自動投入」です。これは、液体洗剤、柔軟剤に加えて、おしゃれ着洗剤まで自動投入できる機能です。タンクの構造も比較的シンプルで、フタとタンク本体の2パーツ構成など、お手入れのしやすさにも配慮されているとされています。(参照:パナソニック公式サイト)

一方、日立(ビートウォッシュなど)は「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」機能を搭載しています。日立のこだわりは、タンクの分解清掃が可能な点です。タンクふたや透明ふた、内部のフロートピースなどを取り外して、隅々まで洗いやすい構造になっています。お手入れの目安は2〜3ヶ月ごととされています。(参照:日立の家電品サイト)

| メーカー | 主な機能名 | 特徴 | お手入れ目安 |

|---|---|---|---|

| パナソニック | トリプル自動投入 (機種による) | 液体洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤の3種を自動投入可能。タンクのパーツが少なく手入れしやすい傾向。 | 約3ヶ月ごと (公式サイト情報より) |

| 日立 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤の2種を自動投入。タンクの部品を細かく分解して清掃可能な構造。 | 約2〜3ヶ月ごと (公式サイト情報より) |

※お手入れの頻度や方法は機種により異なります。必ずご使用の機種の取扱説明書をご確認ください。

縦型とビートウォッシュの特徴

自動投入機能はドラム式洗濯機だけでなく、縦型洗濯機にも多く搭載されるようになりました。

縦型洗濯機のメリットは、ドラム式に比べて洗浄力が高い傾向にあること、そして本体価格が比較的安価である点です。たっぷりの水流で衣類をこすり洗いするため、泥汚れや皮脂汚れに強いとされています。ただし、衣類が絡みやすく、ドラム式に比べて乾燥機能が劣るという側面もあります。

ビートウォッシュは、日立が展開する縦型洗濯機の人気シリーズ名です。「衣類長もちナイアガラ ビート洗浄」など、高い洗浄力と衣類への優しさを両立させる技術が特徴です。

縦型洗濯機に自動投入機能が搭載されるメリットは大きいです。ドラム式はサイズが大きく設置できない場合でも、縦型なら設置しやすく、かつ自動投入の利便性を享受できます。

ビートウォッシュの自動投入機能も、前述の通り、タンクを分解して清掃できるメンテナンス性の高さが特徴です。縦型洗濯機の手軽さと、自動投入の利便性を両立したい方にとって、ビートウォッシュは有力な選択肢の一つとなります。

自動投入用洗剤は普通の洗濯機でも使える?

最近では「自動投入専用」とうたった大容量の詰め替え洗剤も販売されています。では、これらの洗剤は、自動投入機能がついていない普通の洗濯機でも使えるのでしょうか?

結論から言うと、問題なく使用できます。

「自動投入用」とされている洗剤も、中身は通常の液体洗剤と同じ成分であることがほとんどです。自動投入の細い経路でも詰まりにくいよう、粘度などが調整されている可能性はありますが、基本的な洗浄成分に大きな違いはありません。

ただし、普通の洗濯機で使う場合は、当然ながら自動で計量されないため、ご自身で洗濯水量に合わせた適量をキャップなどで計量して投入する必要があります。大容量パッケージのままでは計量しにくいため、一度、通常の洗剤ボトルに詰め替えてから使用するのが現実的でしょう。

逆のパターン(普通の液体洗剤を自動投入で使う)は?

こちらも基本的に使用可能です。ただし、粘度が高すぎる洗剤や、香りづけのカプセルが入っているもの、液体石鹸などは、詰まりの原因になる可能性があるため、使用を推奨していないメーカーが多いです。使用する前に、洗濯機の取扱説明書で対応している洗剤の種類を確認してください。

自動投入機能は本当に必要?

ここまで自動投入機能のデメリットやお手入れ方法について解説してきましたが、結局のところ、この機能は本当に必要なのでしょうか。

これは、ご家庭の洗濯事情や、家事に求める優先順位によって答えが変わってきます。

自動投入機能が「必要」な(向いている)人

- 洗濯の頻度が非常に高い(1日2回以上など)

→ 毎回の計量の手間が省けるメリットが非常に大きいです。 - 洗剤の入れすぎ・入れ忘れをよくする

→ 適正量で洗えるため、洗い上がりが安定し、洗剤の節約にもつながります。 - 家族(パートナーや子ども)に洗濯を頼みたい

→ 洗濯物を入れてボタンを押すだけなので、家事のシェアがしやすくなります。 - 洗濯機周りをスッキリさせたい

→ 洗剤ボトルを外に置かなくてよくなります。

自動投入機能が「不要」な(向いていない)人

- 2〜3ヶ月に1回のお手入れが面倒に感じる

→ メンテナンスを怠ると故障の原因になるため、手動の方がストレスフリーです。 - 粉末洗剤やジェルボールをメインで使いたい

→ 自動投入機能は使えず、宝の持ち腐れになります。 - 漂白剤やおしゃれ着洗剤など、細かく使い分けたい

→ 結局、手動投入口を使う頻度が高くなり、自動投入のメリットが薄れます。 - 洗濯機の購入費用を少しでも抑えたい

→ 自動投入機能がないモデルの方が、価格は安価な傾向にあります。

「洗剤の減りが早い気がする」という声も聞かれますが、これは手動投入時に適正量より少なく入れていた場合に感じやすいようです。自動投入は洗濯量に応じて正確な量を投入するため、むしろ無駄遣いを防いでいるとも言えます。

洗濯機の洗剤自動投入を使わない選択肢

洗濯機の洗剤自動投入機能は非常に便利ですが、人によってはデメリットが上回ることもあります。あえて使わないという選択も、ご自身のライフスタイルを快適にする上では重要です。この記事の要点をまとめます。

- 自動投入の最大のデメリットは定期的なお手入れが必要なこと

- お手入れの目安は2〜3ヶ月に1回が推奨される

- お手入れをしないと洗剤が詰まり故障の原因になる

- タンクや経路はカビの発生源にもなり得るため清掃が不可欠

- 使える洗剤は液体洗剤・柔軟剤に限られ、粉末やジェルボールは使えない

- 洗剤の銘柄変更時はタンクの洗浄が必要になる

- 洗濯機周りのゴキブリ対策は排水口の隙間をパテで埋めるのが有効

- 自動投入はボタン操作で簡単に「使わない(消灯)」設定に変更できる

- 使わない設定にしたら手動投入口から洗剤を入れる

- 自動投入がオンのまま手動で入れると二重投入になるため注意

- パナソニックは「トリプル自動投入」でおしゃれ着洗剤に対応する機種がある

- 日立(ビートウォッシュなど)はタンクを細かく分解清掃できる特徴がある

- 縦型洗濯機にも自動投入搭載機種は多く、洗浄力と利便性を両立できる

- 自動投入用洗剤も普通の洗濯機で計量すれば使える

- 計量の手間を省きたい人や家事シェアしたい人には自動投入が向いている

- メンテナンスが面倒な人や洗剤を使い分けたい人は手動投入が適している