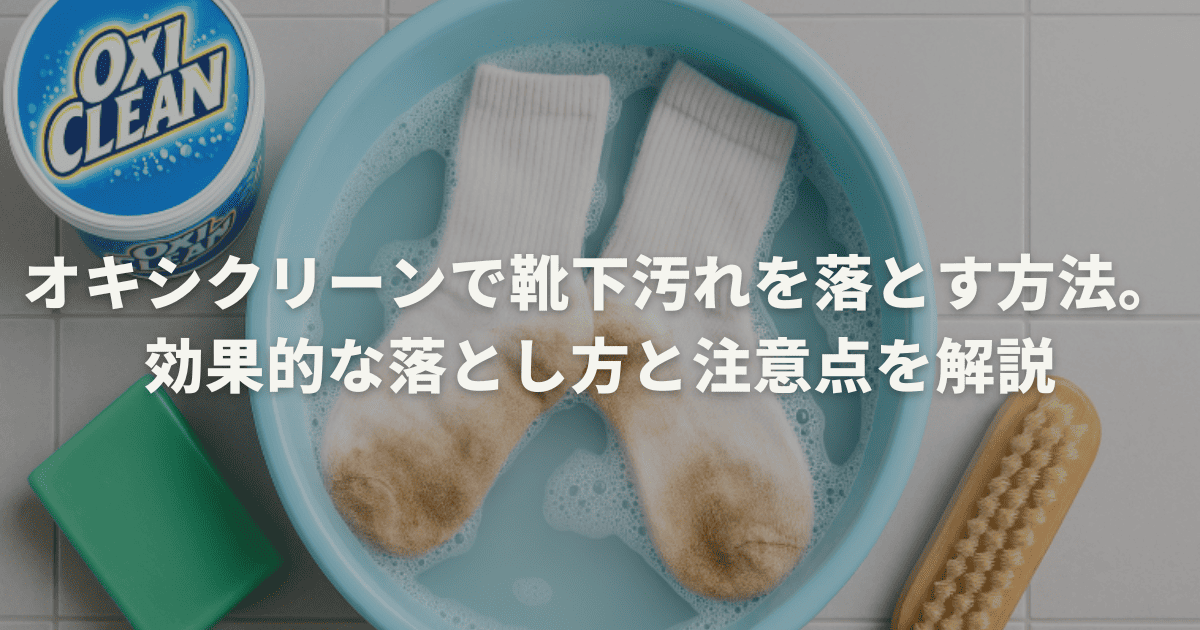

靴下汚れが気になる人の多くは、家庭でついた頑固な泥や黄ばみ、嫌な臭いをどうすれば効果的に落とせるのかを知りたいのではないでしょうか?

実際に酸素系漂白剤の代表であるオキシクリーンは洗濯補助剤として広く使われていますが、オキシクリーンでも落ちない泥汚れがある、色落ちのリスクはないか、靴下に染みついた臭いにはどこまで効くのかといった疑問を持つ方も少なくありません。

オキシクリーン単体で解決できない汚れには、ウタマロ石けんや重曹などとの組み合わせが有効とされ、効果的なおすすめの洗剤の選び方もポイントになります。また、漬け置きに適した時間や水温、白い靴下の黄ばみを防ぐための正しいケア方法などを理解することで、日常の洗濯が格段に効率的になります。

この記事では、素材ごとの注意点や最新の知見を踏まえた実践的な方法を整理し、失敗を避けるための根拠を解説します。

- オキシクリーンで落とす基本手順と適切な温度と時間

- 落ちない泥や臭いへの前処理と併用テクニック

- 色落ちを避ける素材確認とテスト方法

- ウタマロや重曹など他洗剤との賢い使い分け

オキシクリーンで靴下汚れの基本知識と注意点

- 靴下をオキシクリーンで洗う時間

- オキシクリーンで靴下が色落ち

- オキシクリーンで靴下の臭いを消臭できる?

- 泥汚れにオキシクリーンでも落ちない

- 靴下汚れに効果的なおすすめの洗剤

- 白い靴下の汚れの落とし方

靴下をオキシクリーンで洗う時間

オキシクリーンは酸素系漂白剤の一種で、過炭酸ナトリウムを主成分としています。水に溶けると酸素が発生し、この酸素が繊維に付着した汚れや雑菌に働きかけます。反応が活性化するのは40〜60℃の範囲とされ、特に50℃前後の温度が適切と案内されています(出典:オキシクリーン公式)。

靴下の漬け置き時間は、日常的な汚れであれば30分から1時間程度で十分な場合が多いですが、泥や皮脂が染み込んだケースでは数時間以上必要になることがあります。一晩漬け置きも可能ですが、水温が下がると化学反応が停滞するため、保温性のあるバケツやラップを用いて温度低下を抑えることが推奨されます。

素材別の可否早見表

| 素材・条件 | 使用の可否 |

|---|---|

| 綿・ポリエステルなど水洗い可能素材 | ○ |

| ウール・シルク | × |

| 革・合皮 | × |

| ドライクリーニング表示の衣類 | × |

| 金属付属・宝石類がついているもの | × |

| 濃色・柄物(色移り懸念) | △(色落ちテスト推奨) |

これらの条件を踏まえると、綿やポリエステルの靴下は安心して使えますが、天然繊維や革製品、ドライ表示のものは変色や素材劣化のリスクがあるため避ける必要があります。△の濃色物や柄物は、必ず目立たない部分で色落ち確認を行うことが安全です。

オキシクリーンで靴下が色落ち

酸素系漂白剤は塩素系に比べて色柄物への使用が比較的安全とされていますが、染料の種類や織り方によっては色落ちや退色が起こる可能性があります。特に天然染料を使用した製品やプリント加工された靴下は、長時間のつけ置きで徐々に色合いが変化する場合があります。

公式サイトでも、使用前に目立たない部分で色テストを行うように案内されています。また、粉末を直接振りかけると濃度が高まりムラやシミが生じる恐れがあるため、必ずお湯に完全に溶かしてから使用する必要があります。

さらに、蛍光増白剤入りの固形石けんを併用すると白い靴下はより明るく仕上がりますが、生成りや淡色の靴下は不自然に白っぽく見えることもあります。したがって、色柄物はまず短時間で試し、様子を見ながら浸け置き時間を調整することが安全策になります。

オキシクリーンで靴下の臭いを消臭できる?

靴下の臭いは、汗や皮脂自体ではなく、それらを栄養源にして繁殖した雑菌が原因であると報告されています(出典:花王株式会社 生活者研究)。オキシクリーンの発泡作用により発生する酸素は、汚れと同時に雑菌にも働きかけるため、臭いの元を分解するのに有効です。

漬け置きで汚れを浮かせた後、必ず通常洗濯で洗い流す二段階処理を行うと、臭い戻りを防ぎやすくなります。また、洗浄後の乾燥も非常に重要です。特に厚手の靴下は内側まで乾きにくいため、裏返してから干すことで乾燥ムラを防ぎ、雑菌の再増殖を抑制できます。

さらに、防臭効果を高めたい場合は、靴そのもののケアも必要です。中敷きを洗って乾燥させる、靴の中に重曹や活性炭入りの消臭剤を入れる、連日同じ靴を履かないといった工夫が、靴下の臭い対策を補完します。これらを組み合わせることで、より確実に臭いの悩みを軽減できます。

泥汚れにオキシクリーンでも落ちない

泥汚れは、水にも油にも溶けない微細な無機粒子が繊維の奥に入り込むため、酸素系漂白剤だけでは完全に分解できないケースが多いとされています。特にグラウンドの赤土や粘土質の泥は粒子が細かく、洗濯時に繊維の隙間に固着する傾向があります。このため、泥汚れに対しては段階的なアプローチが欠かせません。

まず、乾燥した泥は一度完全に乾かしてから叩き落とすことで、繊維表面に付着した粒子を取り除きやすくなります。その後、靴下の裏面から流水を当てて汚れを外に押し出し、ブラシで優しくかき出すと効果的です。次に、界面活性剤を含む洗剤や固形石けんを用いて部分的に揉み洗いを行うと、粒子の分散が進みます。仕上げとしてオキシクリーンでの漬け置きを行えば、残った有機物や雑菌による変色や臭いを軽減できます。

泥汚れ専用の洗剤には、分散剤やキレート剤といった成分が配合されているものもあり、無機物の粒子を繊維から引き離す作用が期待できます。したがって、オキシクリーン単独で落ちにくい泥汚れは、前処理と専用洗剤の併用を組み合わせるのが効果的です。

靴下汚れに効果的なおすすめの洗剤

靴下の汚れは皮脂や汗、泥、食べこぼしなど種類が多様であり、それぞれに適した洗剤を使い分けることが結果を左右します。

皮脂や汗には弱アルカリ性の粉末洗剤が適しています。粉末タイプは界面活性剤に加えてアルカリ剤や漂白成分を含むことが多く、繊維に染み込んだ黄ばみや臭いに作用します。泥や食べこぼしには固形石けんが効果的で、直接こすりつけることで局所的に強い洗浄力を発揮します。広範囲のくすみや繰り返しの着用による臭いには酸素系漂白剤を使い、漬け置きによって全体を均一にリフレッシュできます。

さらに、忙しいときには液体の部分洗い用洗剤を直接塗布して短時間で対処する方法も有効です。泥汚れ専用粉末洗剤には、粒子の再付着を防ぐ分散剤が含まれることが多く、運動部の靴下や園児の靴下などに適しています。

目的別・手法の比較表

| 手法 | 得意領域 | 手間 | 目安時間 | 色柄適性 |

|---|---|---|---|---|

| 酸素系漂白剤のつけ置き | くすみ・臭い・広範囲汚れ | 中 | 30分〜一晩 | ○〜△ |

| 固形石けんで部分もみ洗い | 泥・食べこぼしの局所汚れ | 中 | 数分 | △〜○ |

| 泥専用粉末(分散剤配合など) | 泥の粒子が多い衣類全体 | 中 | 1〜数時間 | △〜○ |

| 液体部分洗いの直塗り | 時短の部分汚れ | 低 | すぐ洗濯へ | ○ |

| 重曹つけ置き(補助) | 皮脂臭の軽減・古い汚れ補助 | 低 | 1時間前後 | ○ |

このように、靴下の汚れは一種類の洗剤で万能に落とせるわけではなく、汚れの性質に合わせた使い分けが鍵となります。

白い靴下の汚れの落とし方

白い靴下は見た目に清潔感が求められるため、汚れが特に目立ちやすいアイテムです。日常使用でつく黄ばみや黒ずみには、蛍光増白剤入りの洗剤を使うことで、光の反射により白さを強調する効果が期待できます。部分的な泥や食べこぼしは、固形石けんで前処理を行い、繊維に浸透した汚れを浮かせてから全体を洗うと仕上がりが向上します。

オキシクリーンを用いたつけ置きは、白さを取り戻すのに有効な方法です。50℃前後のお湯に完全に溶かした後、30分〜数時間の漬け置きを行います。泥の場合は乾燥後に叩き落とし、裏側からシャワーを当てて粒子を外へ押し出すと、繊維奥の汚れも取り除きやすくなります。

乾燥の際は、靴下の口ゴム部分を上にして吊るすと伸びを防げます。厚手の靴下は裏返して乾かすと、乾燥ムラが減り臭い戻りを抑制できます。以上を踏まえると、白い靴下は前処理と漬け置き、適切な乾燥を組み合わせることで、より清潔感のある仕上がりを得られると考えられます。

オキシクリーンで靴下汚れの応用と比較

- 泥汚れにオキシクリーンとウタマロの組み合わせ

- 泥汚れにオキシクリーンと重曹

- 靴の汚れはオキシクリーンで落とせる?

- オキシクリーンを使ってはいけない場所

- まとめ|オキシクリーン 靴下汚れの対策ポイント

泥汚れにオキシクリーンとウタマロの組み合わせ

泥汚れは繊維に強固に付着するため、酸素系漂白剤だけでは分解しにくいケースが多いです。ここで効果を発揮するのが、固形タイプのウタマロ石けんです。ウタマロ石けんは弱アルカリ性で界面活性剤を豊富に含み、泥や皮脂といった油分を抱き込みながら繊維の外へ押し出す作用があります。特にブラシを併用すると、粒子が物理的に掻き出されるため、より高い洗浄効果が得られます。

おすすめの手順は、まず泥汚れ部分にウタマロ石けんを直接塗り込み、十分に泡立ててからもみ洗いを行います。その後軽くすすぎ、オキシクリーンの漬け置きを組み合わせることで、目に見える汚れと繊維内部の臭い・黄ばみの両方を同時にケアできます。白い靴下であれば蛍光増白剤入りの石けんと酸素系漂白剤の相乗効果により、より白さを強調する仕上がりになります。

ただし、生成りや淡い色物の靴下は蛍光増白剤によって色味が変化することがあるため注意が必要です。色柄物は目立たない部分でのテストを行い、浸け置き時間を短めに調整するのが安心です。

泥汚れにオキシクリーンと重曹

重曹は弱アルカリ性で、皮脂や酸性の臭い汚れに対して中和作用を示すため、靴下にこびりついた汗臭や時間の経過した汚れの軟化に役立ちます。さらに、重曹には細かい粒子による軽い研磨作用もあるため、繊維の表面に付着した汚れを浮かせやすくなります。

泥汚れに対しては、まず乾燥後に泥を払い落としたうえで、重曹を溶かした40〜50℃のぬるま湯に30分〜1時間ほど漬け置きすると繊維が柔らかくなり、その後の洗浄効果が高まります。続いて固形石けんや粉末洗剤で前処理をし、仕上げにオキシクリーンで全体を浸け置く三段構えが現実的です。この工程を踏むことで、単独では落ちにくい泥汚れを効率よく分解できます。

なお、重曹は水に溶けにくく沈殿しやすいため、必ずぬるま湯に十分に溶かしてから使用することが大切です。粉が繊維に残ると白い斑点やざらつきの原因になるため、すすぎは念入りに行いましょう。

靴の汚れはオキシクリーンで落とせる?

靴全体の汚れ対策としてオキシクリーンは有効な場合がありますが、使用できるのは布や合成繊維のスニーカーや上履きなどに限られます。革靴や合皮製品、金属装飾のある靴は素材を傷める可能性が高いため避けなければなりません。

キャンバス生地のスニーカーなどは、まず靴ひもや中敷きを外し、別々に漬け置きすることで効率的に洗浄できます。50℃前後のお湯にオキシクリーンを完全に溶かし、靴全体を30分〜1時間程度漬け置きした後、ブラシで表面をこすり洗いします。仕上げに流水ですすいだ後、風通しの良い日陰でしっかり乾燥させることが臭い戻りを防ぐために欠かせません。

ただし、色付きのキャンバス生地は退色のリスクがあるため、必ず事前に色落ちテストを行う必要があります。目立たない部分に溶液をつけ、数分後に変色がないか確認してから本格的に洗浄するのが安全です。こうした手順を踏むことで、靴そのものの劣化を防ぎながら清潔さを保つことができます。

オキシクリーンを使ってはいけない場所

オキシクリーンは酸素系漂白剤であり、幅広い用途に使える一方で、素材によっては大きなダメージを与えてしまう可能性があります。公式サイトでも、使用が禁止されている対象が明示されています。

具体的には以下の素材には使用できません。

- ウールやシルクなど動物性繊維:繊維そのものがアルカリに弱く、収縮や変色が起こりやすい

- 革・合皮:表面の加工や油分が分解され、硬化やひび割れの原因になる

- ドライクリーニング表示のある衣類:水に浸すだけで型崩れや風合いの劣化につながる

- 金属製品や金属付属がある衣類:酸素の発生によって金属部分が錆びたり腐食したりする

- 宝石類や特殊な装飾:表面の光沢が失われたり変色する恐れがある

- 仕上げ加工が施された木材やジュート:繊維を弱めたり表面を傷める可能性がある

また、濃色の衣類や色柄物でも、染料の種類によっては退色や色移りのリスクがあります。安全性を確認するためには、必ず目立たない場所で色落ちテストを行うことが推奨されます。さらに、使用時は弱アルカリ性の作用により手荒れが生じやすいため、ゴム手袋を着用することが望ましいです。家庭で判断が難しい素材や高級品に関しては、専門のクリーニング業者に依頼するのが最も安全とされています。

オキシクリーンで靴下汚れを落とすポイントを総括

以下はこの記事のまとめです。

- 40〜60℃のぬるま湯で溶かし漬け置きすると効果が高い

- 漬け置きは30分から数時間が目安で一晩も可能

- 液温が下がると反応が弱まるため保温を工夫する

- 仕上げに通常洗濯を行い粉残りを防ぐことが大切

- 泥は乾かして叩き落としブラシでかき出しておく

- 固形石けんを使った前処理後に酸素系で全体を洗う

- 重曹は皮脂臭や古い汚れの軟化補助として有効

- 白い靴下は蛍光増白剤入り洗剤で白さを演出できる

- 色柄物は目立たない部分で色落ちテストを行う

- 粉を直接当てず必ずお湯に完全に溶かして使用する

- ウールやシルク革や合皮金属付属は使用禁止対象である

- 靴の洗浄は布やキャンバス素材のみが適している

- 靴は日陰で風通し良く完全に乾かすことが臭い対策に有効

- 靴下の乾燥は裏返して行うと乾き残しを防ぎやすい

- 家族の生活スタイルに合わせて洗剤を使い分けることが重要